-1200x695.jpg)

2025.04.21

執筆:内海 正樹

- Contentsこの記事で読めること

-

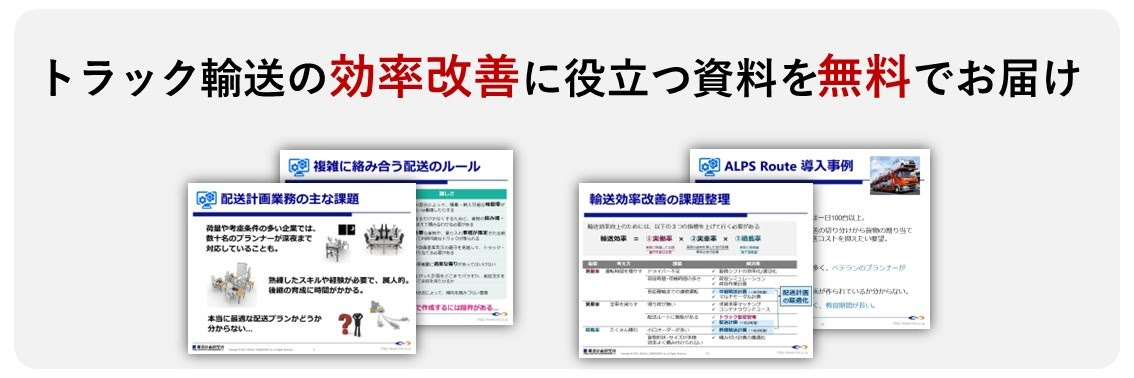

中継輸送とは:方式とメリット、デメリット

トラックの長距離輸送の途中に貨物を積み替えたり、ドライバーが乗り換えて交替したりする中継輸送。ドライバーの長時間労働を抑制するために政府も推進しており、長距離輸送をする物流事業者や荷主から注目されています。この記事では中継輸送の方式のほか、メリットやデメリットなどをご紹介します。

中継輸送が重要となった背景は

中継輸送を語る上で、背景として押さえておきたいのは物流の「2024年問題」です。働き方改革の一環で、トラックドライバーに時間外労働の上限(年間960時間)規制が適用されました。1日の拘束時間の制限も13時間以内(上限15時間、14時間超は週2回までが目安)と、従来よりも厳しくなりました。今までの運び方では遠方の納入先に1日で運べなくなってしまうこともあり、事業者は中継輸送や、ドライバー2名体制で運ぶなどの対策が必要となっています。

中継輸送の方式

中継輸送にはいくつかの方式があります。以下に3つの代表的な方式を列挙します。

貨物積み替え方式

中継拠点で貨物を積み替える方式で、中継拠点での作業を要します。既存の拠点で中継が可能であれば新たな設備投資はほぼ必要なく、導入のハードルは低いと言えますが、3つの方式の中で荷役時間が特に長くなります。

ドライバー交替方式

中継地点でドライバーが交替します。乗り換えるだけなので短時間で済むのが特徴です。積み替え方式のように作業は発生しませんが、ドライバーが乗り慣れていないトラックを運転する場合もあります。

トレーラー・トラクター方式(ヘッド交換方式)

中継拠点でドライバーが乗るトラクターヘッド部分を交換します。けん引免許を持ったドライバー同士でバトンタッチする必要がありますが、貨物の積み替えに比べて作業が短時間で済みます。

中継輸送のメリット

注目を集める中継輸送ですが、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。主な項目は以下の通りです。

ドライバーの拘束時間を短縮

距離を分割して複数のドライバーで配送できるため、ドライバー1人当たりの拘束時間を短縮できるのが代表的なメリットです。これまで2日間を要した工程で、日帰り運行も可能になります。事業者の法令順守にも直結しています。

労働環境の改善

ドライバーの拘束時間を短縮することで、過労や事故のリスクが低くなるなどの効果も見込めます。短時間勤務を取り入れることも可能で、働き方の多様な希望にも対応できます。

小口貨物を集約して積載率向上

中継拠点に小口貨物を集約することで、市場などへ向かう幹線輸送のトラックの積載率を最大化することが期待できます。これによって1台当たりのコスト削減につながります。

燃料費などのコスト削減

中継輸送の導入によってトラックの積載効率が向上した場合、燃料費や、輸送回数の減少に伴い人件費が削減できる可能性もあります。

輸送ネットワークが拡大

発着地間に中継地点が設けられることで、人員不足などでこれまで長距離輸送に参画してこなかった事業者も、「中継輸送ネットワーク」に参加することが可能になります。

中継輸送のデメリット

中継輸送にはデメリットもあります。以下に代表的な項目を例示します。

荷役回数の増加による時間的なロス

「翌日配送」など到着の早さを売りにするオンラインショッピングで、サービス低下につながる恐れがあります。ドライバーが積み替える場合、作業負担も増えます。

荷物の破損や紛失リスク

中継地点で積み替え作業時に荷物が破損、または紛失する恐れも高まります。複数の物流事業者が介在した中継輸送でそれらのトラブルが起きた場合、責任の所在をめぐって争いになることも想定されます。

配送計画の難しさ

集荷地点や中継地点、それぞれで積む荷物の数量など、発着地の直送便に比べて検討する項目が膨大で、人の手で最適な計画を構築する難易度は高いと言えます。

積み替えの人員

荷物を積み替えて中継する場合、荷役に割く労力の確保が必須です。効率的な輸送計画を立てなければ、燃料費などで削減されたコストが相殺されてしまうこともあります。

ドライバー確保の必要性

ヘッド交換方式で荷物を中継する場合、けん引免許を持ったドライバー同士でバトンタッチする必要があり、人材不足の影響で確保しにくいのも問題点です。

政府も中継輸送を推進

国交省は物流事業者が実践している「中継輸送の取組事例集」を発行するなどして情報発信し、中継輸送の導入を推奨しています。また、政府が2023年に発表した「物流革新に向けた政策パッケージ」では青果物の中継輸送についても触れています。具体的には「青果物等の流通について、パレット化、中継輸送等を進める」としており、今後導入を後押ししていく見込みです。

また、農水省も中継共同物流拠点の整備を進め、消費地での効率的な輸送を目指しています。デメリットがありながらも、ドライバーの長時間労働抑制といった観点から政府が中継輸送を推進する流れは加速していると言えるでしょう。

業務効率化の一歩に

中継輸送は多くのメリットがある一方、クリアしなければならないハードルも伴います。導入、そして成功に向けては、中継地点の選定について効果検証するなど計画策定段階で専門家からのアドバイスを受けるのも有効です。何かと煩雑な物流分野における業務効率化を目指す第一歩として、ご相談を検討してみてはいかがでしょうか。